トップやダフリに悩んでいるゴルフ初級者は多いですよね。

スライスやフックも嫌ですが、ドライバーが珍しくナイスショット、残り100ヤードがグリーンに載ればパーチャンスと張り切ってショートアイアンで2打目を打ったところ、大きくダフってボールは数ヤード先に転がっていたり、トップして奥のOBゾーンまで一直線に飛んでいったなんていうのは、本当にがっかりします。

私は、30代後半にアメリカに駐在した時、本格的にゴルフを始め、一時期は年間ラウンド数が100を越え、スコアもアベレージで80台前半に達したこともありますが、50代以降はめっきり飛距離が落ち、更にここ数年は肘や膝に痛みが来たりで、90を切れれば一応満足というのが正直なところです。

因みに、飛距離は、40代前半の頃はドライバーで250ヤードが目安でしたが、50代後半では200ヤード程まで落ち込みました。(後述する素振りのお陰で、今は220-230ヤードくらいまで回復しましたが)

そんな中、昔以上に技術の重要性が増していると感じており、ひとつひとつのミスショットについて深く原因を考えるようになってきました。

2024年は48ラウンドプレーし、ハーフ30台で回れたのが4回、内1回は人生5回目の70台が出ましたが、それも恐らくこの”考えるゴルフ”のお陰かと思っています。

今日は、そうした中で私が悟ったトップとダフリの最も大きな要因と、その克服法について書いてみたいと思います。

日々の悩みの中で一所懸命考えて導き出した理論ですので、一人でも多くの方にご参考にしていただければと思います。

スイングの途中で頭の位置が動くとどうなる?

アン・ソンジュという韓国人の女子プロがいます。

2010年代に日本ツアーで大活躍した選手で、最近でこそテレビで見かけることはあまりありませんが、女子ツアーで通算4度の賞金女王に輝いた実績を誇っています。

この人があるときスポーツ新聞の連載コラムで「スイングで一番大切なのは、最初から最後まで頭の位置を変えないこと」と書いていたことがあり、とても共感したことを覚えています。

スイング理論って、プロでも人によって意見が異なるので、全ての人に当てはまるとは言えないでしょうが、少なくとも私にはとてもしっくり来たんです。

ちょうどその頃、ダフリとトップの原因の大半は、頭の位置が動いていることによると思い始めていたからです。

逆のいい方をすると、アドレス時とインパクト時に、頭が、空間上の全く同じ位置にあれば、クラブヘッドもまたその両時点で同じ位置にある確率が高まる筈ですから。

頭の位置が動く要因(1)上体の起き上がり

しかし、実際は、スイング中、頭は、上下左右、前後、と、あらゆる方角に動きます。

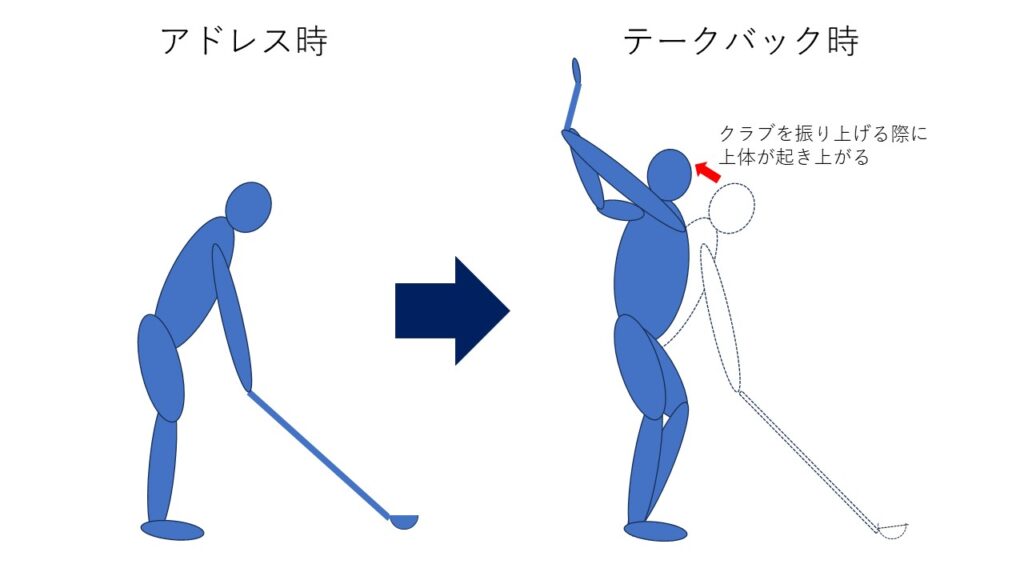

初心者に一番多いのが、テークバックの時に上体が起き上がる、つまり、前傾姿勢が維持できないことで、テークバックで頭の位置がアドレス時より高くなってしまうことじゃないでしょうか。

上体が起き上がったままクラブを振れば、クラブヘッドはボールの上を通過してしまいます。(コースでたまに空振りが出てしまうという人は、これが原因になっている可能性があると思います。)

また切り返し後、上体が起き上がった反動で、ダウンスイングで逆に体が沈み込む(俗にいう”右肩が突っ込む”)ことも多く、そうなるとダフリます。

この症状がさらに悪化すると、ダフリを怖がって、インパクトの瞬間手元を引くようになり、そうなると、ダフリとトップが交互に出現する最悪の事態になります。

私は、友人達とプレーするとき、たまに彼らのスイングを動画撮影してあげることがあるんですが、それを見ると、インパクト時に手を引くのが癖になっちゃっている人って、初心者は勿論、何年もプレーしている中級者にも少なくないことがわかります。

その全ての元凶は、テークバックでの上体の起き上がりだと思うんですよね。

では、何故、テークバックで上体が起きあがってしまうかというと、前傾したままスイングを行うということ自体が、人間の体にとって不自然な動きだからではないかと思っています。

棒状のものを振るスポーツは他にもありますが、野球にしても、テニスにしても、基本的にスイング時は上体はほぼ直立していますよね。

日常生活でも、後ろを振り向く際は、普通上体は垂直に近い状態であり、私たちは上体を前に傾けたまま後ろに捻るという動作を行うことがほぼないように思います。

頭の位置が動く要因(2)テークバック時の上体の右方向へのずれ

頭が動いてしまうもうひとつの典型的な要因が、テークバックのときに、腕の動きに引っ張られる形で上体が右に流れる(右利きの場合)ことだと思います。

特に初心者程、飛ばそうという意識が働き、バックスイングの時に全力でクラブを振り上げる為、遠心力で体が右側に引っ張られやすいように思われます。

腕の重さは、片腕で体重の8%程だそうですので、両腕なら16%、体重60キロの人なら両腕で約10キロになります。

それを勢いよく振りあげれば、そっちの方角に体全体が引っ張られるのも無理ないですよね。

上体が右に流れたまま、つまり、アドレス時に比べて頭が右に動いた状態でインパクトを迎えれば、クラブヘッドはボールより右、つまりボールの手前で最下点を通る軌道になる為、ボールの位置を通るときはボールの上部にあたってトップになるか、ひどいときには空振りしてしまいます。

またバックスイングで右に流れた体を、ダウンスイングで左に戻しながらスイングしているケースも多く見られますし、それを”体重移動”と称してポジティブに捉える考え方もありますが、体を移動させながら最適な位置でボールをヒットするのは、頭を動かさずに打つのに比べると、とても難しい打ち方であるように思います。

因みに、皆さんも、ぜひ一度、ご自分のスイングを正面と飛球線後方からそれぞれ撮影し、パソコンで再生してみて下さい。

アドレス時・切り返しの直前・インパクト時のそれぞれで一時停止し、画面に定規をあててみると、ご自分の体がどう動いているのかよくわかるはずです。

頭を動かさないための練習法

と言うことで、トップやダフリを出さないためには、アドレスからインパクト、そしてフォロースルーに至るまで、如何に頭の位置を動かさないかが重要になると思っています。

では、頭の位置をキープしてスイングするためには、どうすればいいのか。

特に、「上体の起き上がらないスイングをする」=前傾姿勢をキープしたまま体を捻るのは、多くの人にとっては、上述の通り、日常生活は勿論、他のスポーツでも行われない、不自然かつ特殊な動きです。

人間の体というのは、何も訓練しなければ、常に楽な方に流れてしまうものだと思います。

それを矯正するには、その不自然な動作を反復練習することで、体に染み込ませることが必要です。

その解決策が、”素振り”です。

ボールを置くと、どうしてもそっちに意識が行ってしまい、純粋にスイングフォームに集中しにくくなります。

ボールなしで、体の各所の動きのみに意識を集中しながら、何十回も素振りを繰り返すことが、正しいフォームを体に染み込ませるのに最も役立つと思います。

特に意識するのは、アドレスからフォロースルーまで股関節の角度を極力キープすることで、これにより、徐々に頭の位置が動かないスイングが身についてくると思います。

もうひとつのポイントである、右への体の流れを抑えるには、素振りの際、遠心力が生じないようにバックスイングをゆっくりあげることと、物理的に体が左右に動きにくくなるようアドレス時に膝を少し落とすとともに、両足の間隔をほんの少し広めにかつ両足の爪先を外側に向けるようにするのが良いと思います。

私は2年程前から、打ちっぱなしの練習場で素振りを行うようにしています。

練習場には平均して週2くらいのペースで通っていて、毎回ドライバーは20球打つと決めているのですが、1球打つ前に5回素振りを行います。

それで1回の練習で計100回、月当たりでは1000回弱になります。

体に動きを染み込ませるためには、まずまずの回数ではないでしょうか。

100回素振りをすると結構息があがるし、正直ちょっと面倒だししんどいですが、これを常時やっていると極端なダフリとトップが治まるのと、冒頭にも書いたように飛距離的にもいい影響があるようです。

クラブで素振りしてもいいし、巷で販売されている素振り用の練習器具を使ってもいいと思います。

ジャンボ尾崎さんは、弟子入りした女子プロに、空気抵抗を強めるための羽つきの素振り用器具を使わせているそうですし、岡本綾子さんも著書の中で素振りの効用について語っています。

野球でもテニスでも剣道でも、みんな、素振りをしますしね。

まとめ

如何でしたでしょうか。

理屈の部分は私の個人的な見解ですが、「頭の位置を動かさないスイング」は、冒頭にも記したとおり、一時代を築いた一流プロであるアン・ソンジュ選手が提唱しているセオリーです。

また、素振りについては、ジャンボ尾崎さんや女子プロ界のレジェンドである岡本綾子さんも推奨しているベーシックな練習法です。

もしあなたがトップやダフリに悩んでいるようでしたら、採り入れることを是非ご検討下さい。

最後に繰り返しになりますが、定期的に、ご自身の素振りを撮影してPC上でコマ送りしながら再生してチェックしてみるとなおよいと思います。

ゴルフボールの直径は約4.3センチです。

画面上ではわずかな動きに見えても、数センチ頭が動けば、ショットの結果に与える影響は小さくないはず。

そのことを念頭に置いて、画面に定規を当てて頭の位置を正確に確認することをお勧めします。